醫學影像學院趙彬課題組在Academic Radiology發表超聲新技術監測頸動脈粥樣硬化斑塊的最新成果

c7c7.app醫學影像學院趙彬教授在Academic Radiology發表題目為《超微血流成像及超聲造影對頸動脈斑塊新生血管的評價價值》(“The Value of Superb Microvascular Imaging and Contrast-enhanced Ultrasound for the Evaluation of Neovascularization in Carotid Artery Plaques”)的研究成果����。第一作者為2023屆博士研究生郭艷琴����。

中風和缺血性心臟病是世界范圍內死亡的主要原因�����,而且發病年齡正變得越來越年輕�����。動脈粥樣硬化斑塊是心腦血管疾病發生發展的病理生理基礎����。先前的研究表明����,頸動脈可以作為系統性動脈粥樣硬化病變的評估窗口�����,并提供與該特異性相關的關鍵臨床數據�����。大多數缺血性腦血管病是由頸動脈易損斑塊的突然破裂和脫落引起的顱內動脈栓塞�����,只有少數腦梗死是由于頸動脈狹窄導致遠端動脈缺血����。因此����,有必要開發合適的方法來診斷頸動脈斑塊的易損性���。

組織病理學研究表明���,斑塊的易損性主要來自于斑塊內新生血管����。頸動脈粥樣硬化斑塊的新生血管可促進動脈粥樣硬化病變的發展����,并誘發一系列并發癥���,包括斑塊內出血�����、破裂和斑塊脫落�����。因此�����,及時評估斑塊內新生血管的形成具有重要的臨床意義����。應用超聲新技術評估斑塊內新生血管的形成�����,可以讓我們快速進行臨床干預�����,從而預防腦血管事件的發生�����。

該研究探討了超微血流成像(SMI)和超聲造影(CEUS)在檢測頸動脈斑塊內新血管的有效性�����。比較不同超聲醫師在不同檢查方式下檢測斑塊血管生成的一致性。最后�����,分析了CEUS/SMI對斑塊新生血管的分級與斑塊厚度的相關性�����。

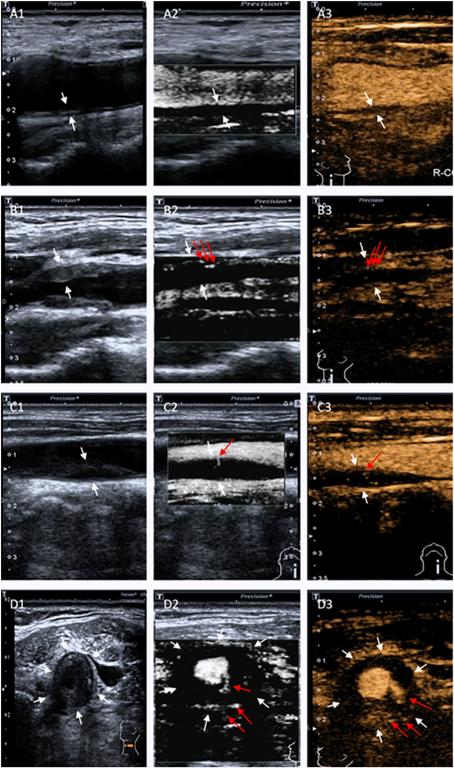

圖1 常規超聲���、SMI及超聲造影分級

研究結果顯示兩名超聲醫師在應用SMI和CEUS方法診斷頸動脈斑塊新生血管方面高度一致���。SMI與超聲造影評價頸動脈斑塊的新生血管分級結果一致����。SMI和CEUS分級與斑塊厚度呈正相關���。研究表明CEUS和SMI對評估斑塊的新生血管有很高的診斷價值���。