法醫學院博士生杜凱麗發文揭示左旋四氫巴馬汀對芬太尼成癮的調制作用及其機制

作為典型的新精神活性物質(new psychoactive substalnces,NPS)���,阿片類藥物芬太尼(Fentanyl)引起了全世界的關注���,除了有強效的麻醉和鎮痛作用外���,芬太尼類物質還能使人產生欣快、愉悅感�����,倘若使用不規范����,極易造成精神及身體依賴性�����,甚至會導致死亡���。當前,全球芬太尼類物質制造及濫用問題日益嚴重�����,除了直接的濫用潛力及耐受性外�����,被動或間接的暴露也能使人產生依賴�����,如職業性因素的暴露����。然而�����,目前關于芬太尼成癮的神經生物學機制還知之甚少����,世界范圍內尚無有效治療芬太尼成癮的手段和方法���。左旋四氫巴馬����。↙evo-tetrahydropalmatine, L-THP)為我國傳統中草藥延胡索的主要有效成分�����,由于其是腦內多巴胺受體阻滯劑����,近年來發現其在治療藥物成癮方面有一定功效���。本研究首先建立芬太尼誘導的小鼠條件性位置偏愛模型�����,之后通過L-THP干預���,探討其在芬太尼成癮中的調制作用及可能機制���。

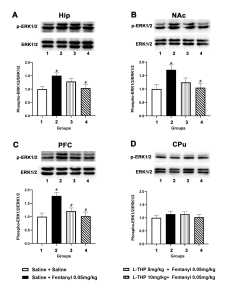

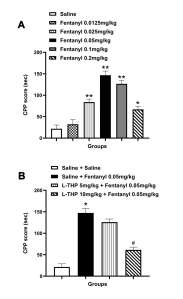

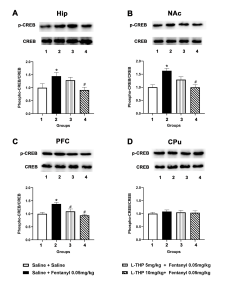

研究結果顯示����:0.025mg/kg���,0.05mg/kg���,0.1mg/kg和0.2mg/kg四個劑量的芬太尼可誘導小鼠產生CPP效應�����,成功建立了芬太尼成癮模型,其中0.05mg/kg劑量芬太尼誘導的CPP效應最強;L-THP本身并不具有成癮性���,10mg/kg劑量的L-THP能夠減弱芬太尼誘導的CPP效應�����,表明其對芬太尼成癮具有調制作用;L-THP對芬太尼成癮的調制作用可能是通過調節與藥物成癮密切相關的神經核團海馬(Hip)����、前額葉皮質(PFC)���、伏隔核(NAc)中ERK及CREB磷酸化水平實現的���。

2021年6月,該研究以“Levo-tetrahydropalmatine attenuates the acquisition of fentanyl-induced conditioned place preference and the changes in ERK and CREB phosphorylation expression in mice”為題發表在《Neuroscience Letters》上,2018級博士研究生杜凱麗是本文第一作者,贠克明教授����、叢斌院士為通信作者����。